こんにちは、まろです。

前回に引き続き、自分を知るためのツールをご紹介します。

(前回の記事→自分を知る① 自分の【価値観】を知ることで、充実した人生を歩むことができる)

今回のは、購入することで自分の強み判定テストを受けることができる本です。

数多くのインフルエンサー達がこぞってお勧めしている本なので、もうテストされた方もいるかもしれませんね。

「さあ、才能に目覚めよう ストレングス・ファインダー2.0」トム・ラス著 日本経済新聞出版社 →amazon

私がこちらを購入したのは1年前ですが、さっきAmazonを見たら100万部を突破していました。

こちらの本を購入すると、中に袋綴じで、テストを受けるURLとユニークなアクセスコードが記されており、このコードを持ってURLにアクセスすると、テストが受けられるという仕組みになっています。

テストは1回しか受けられないので、1冊で複数人がテストを受けられないようになっています。

テストは、設問に答えていく感じでした。

最後に自分の強みとなる資質のトップ5が判定されるというものです。

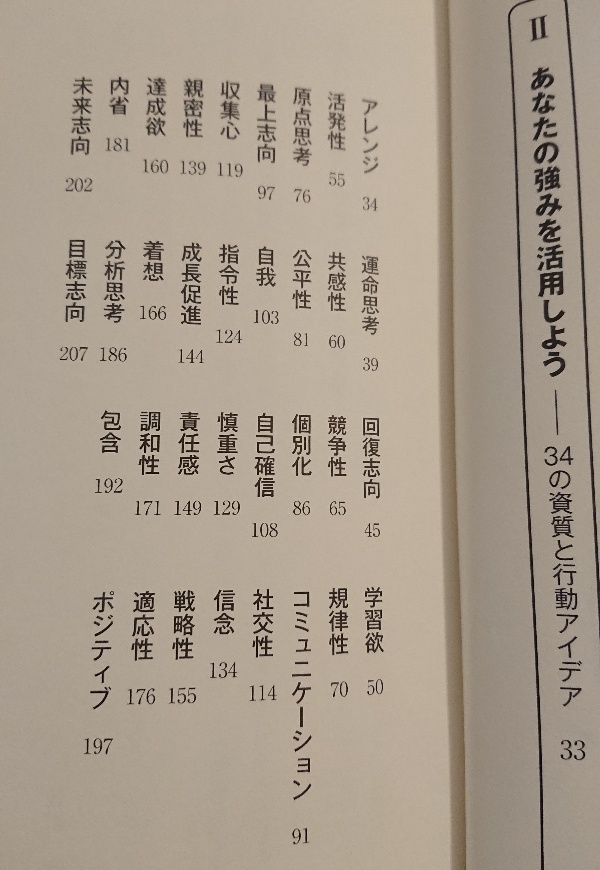

この本には、34の資質の解説が書かれていて、判明した自分の強みの理解を深めることができます。

また、身の回りで、深く関わっている人、これからうまくやっていきたい人、価値観がいつも食い違ってイライラする人、言動が理解できない人などがいるなら、その人にもこのテストを受けてもらうことで、相手の資質が分かり、相手と自分との違いが分かり、その違いを認めることができて、その後の対応の仕方のヒントが見つかるかもしれません。

ご参考までに、この本で分類されている34の資質は以下写真の通りです。

この本の根底に流れているのは、「弱みを克服するより、強みを生かした取り組みに目を向ける方が、意欲的かつ生産的になり、生活の質が高くなる」という考えです。

自分の資質を知っていれば、その資質に合った仕事、目標、能力開発を選択することができ、かつ、自分の得意分野だからそれは楽な道になるのです。

逆に言うと、不得意な誤った道(≒苦しい道)への選択ミスを回避できるということになります。

ちなみに、私の結果は、

- 内省

- 学習欲

- 規律性

- 調和性

- 達成欲

でした。

私はこの結果と共に、本の解説を読むと「まさしくそう思う!その通りだ」とすごく納得しました。

もちろん、トップ5以外の項目も自分に当てはまりそうなものがあるのですが、そこは程度の差で皆色々な資質を持ち合わせているので、トップ5以外は自分の強みになり得ないということではありません。

ただ、より際立った強みがこれという感じで捉えています。

併せて、私とは対極的な資質の解説を読むと「へぇ〜、そんな風に考える人がいるんだ」と本当に別世界で自分では絶対考えないような思考に目からウロコで、人って色々いるもんだなと思いました。

世の中には色んな考えを持つ人がいることに気づくと、自分の考えが普通で正しいとは思わなくなり(自己中からの脱却)、多様性、違いを認めることができて、人間関係のストレスが減るのではと思います。

興味あれば、一度受けてみるのも面白いと思います。